金融庁・財務省は7月1日、夏の定期人事異動を発令した。金融庁井藤英樹長官が任期1年で勇退し、新長官に伊藤豊前監督局長が昇格した。これにともない金融庁の局長クラスはすべて留任なく異動した。これまで長官以下、全局長の異動は金融庁の前身である金融監督庁時代を含め初めてのことで極めて珍しい人事となった。一方、財務省は次官が留任したことからほとんど無風の幹部人事となった。国税庁長官、関税局長、国際局長の異動には森友学園の影が影響していると思われ、それが引いては次官人事留任まで影響したといえそうだ。こちらも異例といえば異例で通常ではありえない人事となった。

<金融庁>

◎長官以下、初めて全幹部が異動という珍しい人事に

長官が代わると幹部も大幅に異動するものですが、今回の人事では珍しいことに金融庁発足が発足して25年経ちましたが、その前の金融監督庁時代を含めて、初めて、すべての幹部が異動になりました。繰り返しますが、四半世紀以上に及ぶ歴史のなかで初の全トッカエなのです。

もちろん、たまたまかもしれませんが、金融庁の組織が充足され大所帯の人数となるにつれ、ポストが相対的に不足してきたことが影響しているのでしょう。金融庁キャリアの採用も進み、幹部ポストはますます狭き門となりつつあります。このため、幹部供給元の財務省も自由に出向させて幹部に据えるということが、難しくなります。「金融庁に出向したら局長ポストを約束する」ことが、空手形になった人事も散見されるようになりました(これがいま財務省と金融庁との間の言った言わない問題にもなっています)。ひとつのポストが動けば玉突き状態でほかのポストが動き出すようにぎゅう詰め状態になりつつあります。

加えて役職定年(霞ヶ関では国家公務員の身分を保障する定年とは別にポスト毎に定年制が導入されています(局長は60歳、次官62歳、金融庁長官は特別に65歳)。この天井に近付いている職員が毎年、増えており、これが人事異動の圧力となり、今回のような大量異動を招くことの大きな背景となっています。

◎新長官に伊藤監督局長が昇格

さて、井藤英樹長官(昭和63年大蔵省入省)が1年で勇退しました。昨年の栗田前長官をはじめ、これまで数名が1年で退官していますが、レアケースといえるでしょう。長官は異例の65歳という定年なので続投の意向があれば尊重されます。ただ、今回は大分、早い時点、年明け早々に1年という噂が流れていました。

理由は二つほど考えられます。ひとつは後任の長官候補者の役職定年抵触という事情です。今度、長官となった伊藤豊氏(1年=とくに歴号表記がない場合は平成)は役職定年の延長申請を2度行っています(規則では3度まで)。人事院の規則により、延長はほかのポストへの異動や昇格は認められず、あくまで「同じポストの延長の申請」となりますので、金融庁のトップポストである監督局長として3年間留任したわけです。もちろん、建前は長官就任を待っていたということではなく、監督局長としての仕事があるという理由になります。

伊藤氏のほかにも今回、新監督局長となった石田晋也(2年)前総括審議官や総合政策局長となった堀本善雄(2年)前政策立案総括審議官も来年3月に役職定年となり、今年、局長に昇格しないと現ポストのまま定年延長を申請することになってしまうのです。このお二人が局長にならないまま来年を迎えてしまうことは何ともナンセンスです。今年が事実上、昇格する最後の年でした。というわけでどうしても局長にしなければならない幹部がいるためという理由は真相に近いと思われます。

もうひとつは、あまり書きたくないのですが、今年の3月に金融商品取引法違反(インサイダー取引)に問われた裁判官出身の元金融庁職員、S氏の判決公判があり、懲役2年、執行猶予4年、罰金100万円、追徴金約1020万円(求刑懲役2年、罰金100万円、追徴金約1020万円)の判決が言い渡されました。被告は、金融庁の企画市場局企業開示課の課長補佐としてTOB(株式公開買い付け)に関する書類審査などを担当していましたので、悪質であるとし、「金融庁による監督制度の信頼を大きく失墜させた。規範意識の欠落は甚だしい」と厳しい判決がでました。

本当にすごいスキャンダルです。金融行政に直接かかわる事件ですので、事の本質としては大蔵省時代の過剰接待問題よりも深刻なものです。その監督責任があるとし、旧と現職の企画市場局長、企業開示課長に対し金融庁は処分を行いました。井藤長官の前職は企画市場局長です。結果責任とはいえ、ペナルティはペナルティです。幹部人事を承認する内閣人事局はこの事件を重大と判断していたと聞いています。長官の留任は難しかったのかもしれません。

当時の企業開示課長であった野崎彰(12年FSAキャリア)氏は、今回の人事で、外務省に出向・在英国日本国大使館参事官になりました。企業開示課長は金融庁のなかでも花形ポストです。次に海外に行くようなポストではありません。正直、この人事をみたとき、かなり厳しい処遇と思いました。リカバリーまでには時間がかかるのではないでしょうか。

◎新長官・局長のテーマ―モニタリングのオン・オフ一体化による“大監督局”の実現とミッションの激変

伊藤新長官のテーマは、「金利ある世界」へ移行するにともない、今後、業界の再編がさらに進むことが想定されますが、それを如何にスムーズに進めていくか。そして、今年、新たに掲げた「地域金融力強化プラン」の年内策定が新機軸となります。趨勢的な人口減少・高齢化の中で、地域経済をどう支えるのか、これが2大テーマでしょう。

「地域金融力の強化」という言葉は抽象的でわかりにくいものです。具体的な政策がまだ見えていません。単に地域金融機関の体力補給なのでしょうか。再編による体力強化には限界が見えているのは衆目の一致するところです。かつて地銀の資本余力の掃き出し=債権放棄=企業救済に動いたことがありましたが、それで地域経済を支えるということにはならないでしょう。どのようなアイディア、施策が示されるのか。

従来からの新しい資本主義構想への貢献策や新規の金融サービスの環境整備は当然、継続です。挙げていけばきりがありません。金融庁の業務分野がいつのまにか、こんなにも増えてしまったのかと一入の感慨があります。ここでは取り上げませんが、組織の自己増殖本能にブレーキをかける人がいません。暗号資産だって、サステバブルファイナンスも担当は経産省でいいのではないかと思うのですが・・・。

もう一つの大きなテーマは、「組織改革」の実効性を高めることです。今回の人事異動に伴って、組織運営が大幅に変更されました。ひとつは、モニタリング機能の大半を監督局の指揮下に置くというものです。旧検査局を引き継いできた総括審議官の機能を見直し、監督局と一体化しました。これまで総合政策局に置かれモニタリング担当となっていましたが、総合政策局から事実上、出ることになりました。これは旧組織ベースでみると監督局が検査局を吸収した形となります。銀行1課長の下には大手銀行モニタリング参事官(新設)が置かれます。すでにこの運用体制は試行されていましたが、組織的に明示しました。石田監督局長―柳瀬総括審議官ラインが組織的に完成します。このラインを機動的に動かせるかどうかがポイントになります。

また、官房機能の所在も明確化されました。総合政策局長は、これまでモニタリングまでカバーしてきましたが、今後、官房機能と従来からの暗号資産や新規の決済ビジネス担当にほぼ特化します。旧組織図にあった「官房部門」、「モニタリング部門」、「国際部門」という表記が削除されました。

屋敷前局長が退任し、新局長には堀本氏が就任しました。堀本局長が金融庁と官邸、他省庁との橋渡し役です。ただ、大監督局の運営も官房も伊藤長官のリーダーシップが発揮されそうです。

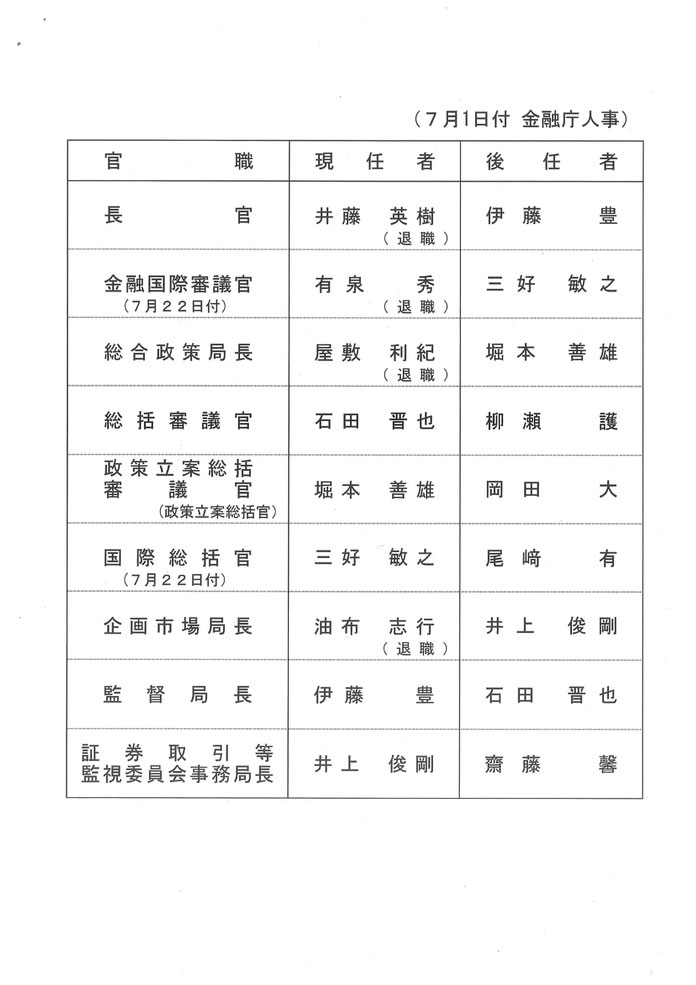

企画市場局長、金融国際審議官、国際総括官、証券取引等監視委員会事務局人事も想定された人事で波乱というか、意外な人事ではありませんでした(図表参照)。

◎注目の金融庁秘書課長人事

課長クラス人事について、注目されるのは秘書課長に金融庁キャリアの八木瑞枝氏(FSA11年入庁。前職は財務省主計局文部科学係参事官)が就任したことです。ご本人も戸惑ったと仄聞していますが、周囲もあっと驚く人事でした。当初、男性の人事案が提出されたようですが、加藤大臣から女性登用という指示が出たとか、出ないとか。真相は不明ですが、金融庁入庁キャリアが重職に就いたということは特記すべきことかと思います。

金融庁の秘書課はOB人事に関与していませんし、職員の人事は長官が指示しますので、失礼ながら財務省の秘書課長ほどの権力はありません(かつて総務企画局総務課長が兼ねていたこともあります)。また、幹部の人事は官邸の意向次第ですから、伊藤長官の指示通りに動けるかどうかでしょう。やりにくさということで言えば、親元の財務省秘書課長とのやり取りでしょうか。法律の建付けは別として、金融庁は財務省から分割・独立した組織ですが、大臣が兼務するという慣例が確立されており、一体的に対応することが暗黙の了承となっています。たとえば国際金融関係では一体化していると言って過言ではないでしょう。したがって財務省との様々な交渉が想定されます。グレイな案件もあるでしょう。

なお、財務省でもついに本省局長クラスに女性が登用されました。財務総合政策研究所長となった木村秀美氏(2年)です。関東信越国税局長、大阪国税局長から本省に戻りました。

<財務省>

◎不気味な無風だった財務省人事に森友学園の影

財務省の人事は次官以下、主流の留任が目立ち、無風という感じがします。明らかに森友学園の影響が出た形かとおもわれます。森友学園問題に関して財務省が改ざんした決裁文書が改めて6月に公開され、それに先立ち3月に与野党の国対が公表方針を決定したことから、次官勇退という人事構想がとん挫したものとみられます。年明けあたりから風むきが変わったのではないでしょうか。このあたりの事情は文春の霞ヶ関コンフィデンシャルに出ています。

3月以降にはすでに小幅人事という路線になっていたと思われます。財務省が検察に任意で提出した資料のうち9,000ページ公開されましたが、来年の3月までに残る2万ページに及ぶ資料が公表される予定です。

6月の公表資料でも意味のある文書は出てきていませんでした。残る文書についてもどれだけ安倍元総理との関係を示すものが出てくるのかどうか。まあ、公表されたものをみるしかありませんが、メディアが探しているような政治家との応接録は規則によってすでに廃棄処分されています。(公表資料に欠番があるという指摘がありますが、まさにここに応接録があったところで、すでに廃棄されています。)

払下げ価格が安かったという指摘もありますが、一方でもともと地下に大きな残骸が捨てられているゴミ捨て場だったため、売れるような土地ではないという見方もあります。このあたりの議論はさんざんありましたが、すでに決着済みです。ただ、蒸し返しに対して財務大臣も積極的に対応すると表明されていますので、理財局周りの人事には配慮したものと思います。

・・・ということで新川次官は留任。主計局長、主税局長、官房長の重要ポストが留任です。で、注目されたのは理財局長人事ですが、井口裕之(平2)前沖縄振興開発金融公庫副理事長が就任しました。まず縄振興開発金融公庫副理事長からの転任には驚きです。普通は考えられない人事です。

また、井口氏は理財局のキャリアは次長、総務課長、国有財産企画課長と経験豊富ですが、理財局のいまの喫緊の課題である国債発行調整という政策にはタッチしていません。国有財産畑の方です。ここに森友対策の意向があるように思われます。

◎将来の事務次官人事にも影響

井口氏の理財局長を優先したためかどうかは、もちろん、不明ですが、本命は総括審議官の寺岡光博氏(3年)でした。その寺岡氏は関税局長へと異動しました。森友のときに菅官房長官の秘書官でしたので官邸と財務省をつなぐ人物でした。事情を知るということになります。寺岡氏を矢面に立たせない配慮で関税局に回したという見方も成立します。

寺岡氏が理財局長にならなかったため、今後は関税局長から国税庁長官コースが見込まれます。つまり将来の次官人事に波及します。来年の次官は宇波主計局長でほぼ100%決まりです。その後任の主計局長の穴を埋めるのは、多分、寺岡氏だったのではないかと思われます(つまり次官候補)。そのルートが変更されたため、青木孝徳主税局長(1年)の主計局長説の可能性が出てきました。

国際局長も異例でした。最有力候補の土谷晃浩(2年)前国際局次長の昇格とみていたところ、まさかの退職です。局長には、土谷氏の部下である緒方健太郎(4年)国際局審議官が就任しました。審議官から局長になったケースはあまりみたことがありません。国際局畑は国際機関への転出という特殊要因があるため、事情がつかみにくく、もしかするとそうした外部の事情で今回の人事となった可能性があります。実際、国際機関での人事案件がいくつも転がっているので、案外かもしれません。

他省庁への出向を含めて全体的に停滞感が隠せません。同期で同じポストをたらい回ししているケースもあり、苦しい調整だったことが伺われます。

|

コメントをお書きください

参事官 (水曜日, 23 7月 2025 22:15)

毎年楽しみに拝察しております。

今年の人事で特に面白いと思ったのは、FSAプロパーの財務省本省課長級ライン職への就任です。

これまで鳩間氏や八木氏のように、金融庁プロパーは官房参事官といういわゆるスタッフ職への就任のみでしたが、今回の人事ではライン職に就任しています。具体的には鳩間氏が理財局計画官へ、玉川氏が主計局給与共済課長に就任しています。経緯は不明ですが、金融庁のポスト不足が影響しているとしても、相応に重要なポストに充てたという点は今回の人事では隠れたサプライズと考えます。